玉ねぎの皮茶の 効能 7選 高血圧・血糖値に ケルセチン のチカラが作用し気になる血糖値や血圧の数値を下げます。

玉ねぎの皮茶 効能 7選

玉ねぎの皮茶に含まれるケルセチンは、ポリフェノールの一種であり、その強力な抗酸化作用や抗炎症作用によって、さまざまな健康効果が期待されています。

特に高血圧や血糖値の改善に関連するものを含め、一般的に知られているケルセチンの主な効能(7選)とその作用メカニズムを紹介します。

玉ねぎの皮茶に含まれるケルセチンの主な効能

玉ねぎの皮には、白い実の部分と比べて約30倍のケルセチンが含まれているとされます。ケルセチンの代表的な働きは次の通りです。

1. 血流を改善する(血液サラサラ効果)

- 作用: ケルセチンの抗酸化作用により、赤血球が活性酸素によるダメージを受けるのを防ぎ、血液の流れをスムーズにします。

- 結果: 血流が改善され、血液がサラサラになることで、むくみや冷え性の改善にもつながります。

2. コレステロール値の低下をサポートする

- 作用: ケルセチンはコレステロールの吸収を抑制し、LDLコレステロールを減らしてHDLコレステロールを増やす働きがあります。

- 結果: 血中コレステロール値のバランスを整え、高脂血症の予防に役立ちます。

3. 動脈硬化を予防する

- 作用: 血流改善とコレステロール低下の作用により、血管内に脂質がたまるのを防ぎます。

- 結果: 動脈硬化の進行を抑え、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを下げる効果が期待されます。

4. 血糖値の急上昇を抑える

- 作用: ケルセチンには、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあると考えられています。

- 結果: 糖尿病の予防や、糖質制限中のサポートとして有用です。

5. 抗酸化作用によるアンチエイジング・美肌効果

- 作用: 強力な抗酸化作用が体の酸化を防ぎ、ビタミンCの働きを助けます。

- 結果: 老化防止や美肌維持に役立ち、若々しさを保つサポートになります。

6. 関節痛の緩和を助ける

- 作用: ケルセチンの抗炎症作用が関節の炎症を和らげ、痛みを軽減します。

7. アレルギー症状を抑える

- 作用: 抗炎症作用により、アレルギー反応を引き起こす物質の放出を抑えます。

- 結果: 花粉症や鼻炎などのアレルギー症状の緩和に役立つとされています。

高血圧へのケルセチンのチカラ

ケルセチンには直接的な降圧作用は確認されていませんが、間接的に高血圧を予防する働きが期待されています。

- 動脈硬化の予防: コレステロールの低下や血流改善を通じて血管をしなやかに保ち、動脈硬化を防ぎます。これにより血圧の上昇を抑える効果が見込まれます。

- 血液サラサラ効果: 血流が良くなることで心臓の負担が軽減し、血圧を安定させるサポートになります。

玉ねぎの皮茶は、このように生活習慣病の予防や健康維持に役立つ成分を、日常の飲み物として手軽に取り入れられる点が魅力です。

玉ねぎの皮茶

玉ねぎの皮 糖尿病 に効果があるというのは本当か

さらさら たまねぎ皮茶 使用感 ( 血糖値 ヘモグロビンA1C 高血圧 )

玉ねぎの皮 糖尿病 に効果があるというのは本当でしょうか。玉ねぎの皮の効能・効果にせまってみようと思います。玉ねぎの皮には、糖尿病の予防や改善に役立つとされる成分が豊富に含まれていると考えられています。その中心となるのが、ポリフェノールの一種であるケルセチンです。

玉ねぎの皮 糖尿病 に効果があるというのは本当か

「玉ねぎの皮を煮出したお茶が糖尿病に良いらしい」そんな話を耳にしたことはありませんか?捨ててしまいがちな玉ねぎの皮ですが、

実は健康に良い成分が豊富に含まれており、特に糖尿病に悩む方々から注目を集めています。 この噂は本当なのでしょうか?この記事では、玉ねぎの皮に秘められた「ケルセチン」という成分の働きに注目し、なぜ糖尿病への効果が期待されているのか、科学的な視点も交えながら詳しく解説します。

ケルセチンと糖尿病の関係

- 血糖値の急激な上昇を抑える: ケルセチンには、食事から摂取した糖の吸収を緩やかにする作用や、血糖値をコントロールするインスリンの働きを助ける作用があると言われています。これにより、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

- 抗酸化作用: 糖尿病は、体内で酸化ストレスを引き起こし、血管や細胞にダメージを与えることが知られています。玉ねぎの皮に豊富に含まれるケルセチンは、強力な抗酸化作用を持つため、この酸化ストレスを軽減し、糖尿病の合併症(糖尿病性白内障など)のリスクを減らす可能性があります。

- インスリン抵抗性の改善: 複数の研究で、ケルセチンがインスリン抵抗性を改善する可能性が示唆されています。インスリン抵抗性とは、インスリンが効きにくくなる状態で、2型糖尿病の主な原因の一つです。ケルセチンがインスリンの感受性を高めることで、血糖値のコントロールが容易になることが期待されます。

- 血流改善: ケルセチンは、毛細血管を丈夫にしたり、血液をサラサラにしたりする効果もあるとされています。糖尿病は動脈硬化を進行させるため、血流の改善は合併症の予防に重要です。

玉ねぎの皮を摂取する方法

玉ねぎの皮はそのままでは食べにくいため、以下のような方法で摂取することが一般的です。

- 玉ねぎの皮茶: 最も手軽な方法です。よく洗った玉ねぎの皮を水で煮出して、お茶として飲みます。

- 出汁として: 煮物やスープ、カレーなどの料理の出汁として使うことで、ケルセチンの成分を効率良く溶け込ませることができます。

- 粉末やサプリメント: 手軽に摂取したい場合は、玉ねぎの皮を粉末にしたものや、ケルセチンを主成分とするサプリメントも販売されています。

注意点

- 医薬品ではない: 玉ねぎの皮やその成分は、あくまでも「食品」であり、医薬品ではありません。糖尿病の治療中の方は、医師や薬剤師の指導に従い、自己判断で治療を中止したり、摂取量を増やしたりしないようにしてください。

- 栄養補助として: 玉ねぎの皮は、あくまでも日々の食生活をサポートする役割です。バランスの取れた食事、適度な運動、そして適切な医療管理が、糖尿病対策の基本であることを忘れてはいけません。

玉ねぎの皮を原料にしたお茶があります。 国産 さらさら たまねぎ茶 使用感 (血圧や血糖値を下げる効果)

糖煎坊 糖せんぼう 特徴や魅力、口コミ・評判、成分、安全性 「成分や原材料」や「効果」「口コミ」などをまとめています。その特徴や魅力、配合されている成分、期待できる効果、そして気になる安全性や実際の口コミ・評判まで、詳しく解説していきます。100% 純国産の桑の葉を使った風味豊かな抹茶風味の桑葉茶です。

糖煎坊 糖せんぼう 徹底解説:特徴、魅力、成分、効果、安全性、口コミまで

「糖煎坊」は、健康が気になる現代人、特に食後の血糖値ケアに関心がある方々から注目を集めている健康食品です。ここでは、その特徴や魅力、配合されている成分、期待できる効果、そして気になる安全性や実際の口コミ・評判まで、詳しく解説していきます。

「糖煎坊」は、健康志向の高まりとともに注目されている健康食品で、特に食後の血糖値を気にする人々から関心を集めています。ここでは、その特徴や魅力、配合されている成分、期待される効果、安全性、そして実際の口コミまでを詳しくご紹介します。

特徴と魅力

糖煎坊は、食事と一緒に摂取することで、糖の吸収をゆるやかにし、食後の血糖値の急激な上昇を抑えるサポートを目指して開発されています。

この製品の魅力は以下の点にあります。

-

1日の摂取量が明確で、食事と一緒に摂るだけなので、忙しい日々の中でも続けやすい。

-

植物由来の自然な成分を使用しており、身体へのやさしさが意識されています。

-

過度な食事制限をせず、健康的な食生活を支える助けとなる。

-

血糖値ケアや健康維持を意識する人々に広く選ばれています。

成分や原材料

糖煎坊には、血糖値管理に役立つとされる成分がバランスよく配合されています。

効果

糖煎坊に期待できる主な効果は、以下のように各成分の作用によってもたらされます。

-

サラシア、デキストリン、桑の葉、ギムネマといった成分が連携して、糖の分解や吸収をゆるやかにし、食後の血糖値の急上昇を防ぐことが期待されます。血糖値の乱高下が抑えられることで、体への負担を減らすことにつながります。

-

日々の食生活で避けにくい糖質の摂取に対して、無理なくコントロールを支える効果があります。

-

継続的な血糖値管理は、将来的な生活習慣病のリスク軽減にも貢献すると考えられています。

なお、糖煎坊は医薬品ではなく、健康食品です。病気の治療や予防を目的としたものではなく、日常の健康管理の一環として利用するものです。

口コミ・評判

実際に糖煎坊を使用した人たちの声には、さまざまな意見があります。

よく見られる肯定的な意見は次の通りです。

-

「食後のだるさが軽くなった」「食後の眠気が減った」といった体感の変化に関する声が多くあります。

-

「健康診断の数値が気になっていたが、少し安心できるようになった」との実感も見られます。

-

「我慢せずに食事ができるため、ストレスなく続けられる」といった継続のしやすさが評価されています。

-

「粒タイプで、外出先でも飲みやすい」との利便性を指摘する声もあります。

一方で、以下のような声も一部にあります。

-

「効果をすぐには実感できなかった」「目に見える変化は少ない」といった即効性への不満。

-

「価格がもう少し手頃なら続けやすい」といったコスト面への意見。

-

「いつ飲むのが効果的なのか分かりづらい」との使用方法に関する疑問。

口コミを参考にする際の注意点としては、

安全性

糖煎坊は、比較的安全性の高い成分で構成されていますが、以下の点には注意が必要です。

-

アレルギーをお持ちの方は、必ず原材料を確認してください。

-

持病がある方や薬を服用している方は、使用前に医師または薬剤師に相談することが重要です。特に糖尿病の薬との併用は注意が必要です。

-

妊娠中・授乳中の方は、必ず医師に相談の上、使用を検討してください。

-

過剰摂取は逆効果となることがありますので、用法・用量は必ず守ることが大切です。

-

体調に異変を感じた場合は、直ちに摂取を中止し、医療機関を受診してください。

糖煎坊は、正しい使い方を守ることで、健康管理に役立つサポートアイテムとして安全に活用できます。

さっそく ソシア ( SOCIA ) 糖煎坊 とうせんぼう を試す

らっきょう 食べ合わせ 悪い 食材・飲みものを紹介します。らっきょうは栄養価が高く、健康に良いとされる魚ですが、いくつか「食べ合わせが悪い」とされる食材・飲み物もあります。体質や食べ方によっては注意が必要です。

らっきょう 食べ合わせ 悪い

らっきょうと食べ合わせが悪いとされる食材・飲み物一覧

| 食材・飲み物 |

注意点・理由 |

| 酒類(特にビール・日本酒) |

らっきょうは刺激が強く、アルコールと一緒に摂取すると胃に負担をかけることがあります。胃弱の人は要注意。 |

| ニンニク・ネギなど刺激の強い食材 |

らっきょう自体が刺激性の強い食材なので、他の同系統の食材と合わせると胃腸への刺激が強くなります。 |

| 空腹時の牛乳 |

らっきょうの強い刺激性と牛乳の脂肪が合わさることで、胃もたれを起こす人もいます。特に空腹時は注意。 |

| 辛い料理(唐辛子系) |

らっきょうの辛味成分と相乗効果で、胃の粘膜を刺激しすぎる場合があります。 |

| 冷たい飲み物(氷水・アイスコーヒー等) |

らっきょうは体を温める食材のため、冷たい飲み物と一緒に摂ると胃腸のバランスを崩す可能性があります。 |

特定の薬との相互作用について 一般的な「食べ合わせが悪い」とされる例のように、らっきょうが特定の薬剤の効果を著しく阻害したり、有害な作用を引き起こしたりするという報告はほとんどありません。ただし、持病で薬を服用している場合は、念のため医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

結論として、らっきょうと「食べ合わせが悪い」と明確に言える組み合わせは、科学的な根拠に基づいては存在しません。適量を守り、美味しく他の食材と組み合わせて楽しむのが良いでしょう。

らっきょう

イワシ 食べ合わせ 悪い 食材・飲み物 を紹介します。イワシ(鰯)は栄養価が高く、健康に良いとされる魚ですが、いくつか「食べ合わせが悪い」とされる食材・飲み物もあります。体質や食べ方によっては注意が必要です。

イワシ 食べ合わせ 悪い

イワシと「食べ合わせが悪い」とされる特定の組み合わせは、科学的な根拠に乏しいものがほとんどです。多くは昔の言い伝えや迷信に基づいています。むしろ、イワシは栄養豊富な食材であり、他の食材と組み合わせることで相乗効果や栄養吸収の促進が期待できる場合が多いです。

近年、イワシの価格が高騰しているのは、複数の要因が絡み合っているためです。かつては大衆魚の代表格でしたが、今や高級魚とまで言われるほど値上がりしている現状があります。

| 食材・飲み物 |

注意点・理由 |

| 梅干し |

酸とイワシの鉄分が反応し、黒く変色する。特に見た目や風味の面で好まれない。

※ただし健康上の問題は少ない。 |

| かに(蟹)やえび(海老)などの甲殻類 |

イワシはヒスタミンが多めで、甲殻類と合わせると食中毒のリスクが上がる場合あり。 |

| 天ぷら+冷たい飲み物(特にビール) |

イワシの天ぷらは脂が多く、冷たい飲み物と合わせると胃が冷えて消化不良を起こしやすい。 |

| 赤ワイン |

イワシの青魚臭と赤ワインのタンニンが合わず、鉄っぽい風味が強調されてしまう。食味が悪くなることも。 |

| 牛乳やチーズなどの乳製品(大量に) |

魚に含まれる鉄やリンとカルシウムが拮抗し、吸収を妨げ合う可能性。栄養面での相性に注意。 |

| なす(ナス) |

どちらも体を冷やす食材なので、冷え性の人は組み合わせに注意が必要。 |

イワシの栄養価

イワシは、その価格の高騰にもかかわらず、非常に栄養価の高い魚です。

- DHA・EPA: 血液をサラサラにし、動脈硬化や高血圧の予防、脳の活性化に役立つ不飽和脂肪酸。

- カルシウム・ビタミンD: 骨や歯を丈夫にするカルシウムと、その吸収を助けるビタミンDを豊富に含むため、骨粗しょう症の予防に効果的です。

- タンパク質: 良質なタンパク質が豊富で、体の組織を作る上で欠かせません。魚のタンパク質は消化吸収されやすい特徴があります。

- 鉄分: 貧血予防に役立つ鉄分も含まれています。

- タウリン: 肝機能を助け、コレステロール値を正常化する働きがあります。

イワシの代替魚

イワシが高くて手に入りにくい場合や、他の魚種を試したい場合には、栄養価や風味の面で代替となり得る魚もあります。

- サバ: DHA・EPAが豊富で、缶詰も手軽に利用できます。

- アジ: DHA・EPAやカルシウムが豊富で、比較的安定して手に入りやすいことがあります。

- サンマ: 旬の時期にはDHA・EPAが豊富で、価格も落ち着くことがあります。

- スプラット(キビナゴの仲間): 北欧産のニシン科の魚で、イワシに近い風味があります。

- ピルチャード: イワシの仲間で、缶詰などで流通しています。

これらの魚も、イワシと同様に健康に良い栄養素を多く含んでいますので、積極的に取り入れてみましょう。

イワシ

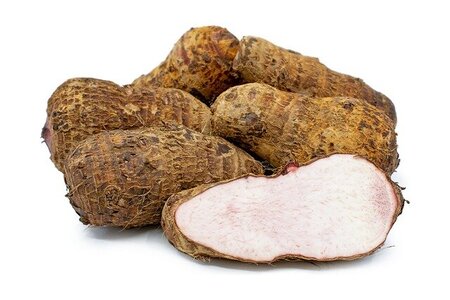

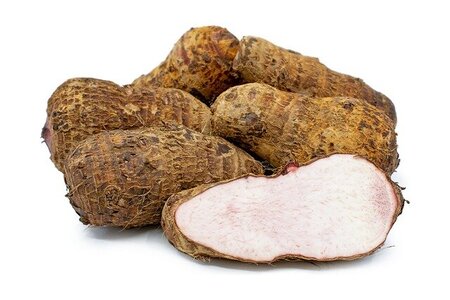

さといも 食べ合わせ 悪い 食材や飲みものを紹介します。さといもを使ったレシピを考える時には参考にしてください。

さといも 食べ合わせ 悪い と言われる食材・飲み物

-

こんにゃく

→ どちらも食物繊維が多く、消化に時間がかかるため胃腸が弱い人はお腹を壊しやすい。

-

さつまいも

→ 食物繊維と炭水化物が多く、胃腸に負担がかかりやすく、ガスが溜まったり膨満感を起こすことがある。

-

柿(特に渋柿)

→ 里芋も柿も体を冷やす性質があり、一緒に食べると冷えすぎて下痢を引き起こすことがある。

-

冷たい飲み物(ビールなど)

→ 里芋は体を冷やすので、冷たい飲み物と組み合わせると冷えが強くなり、体調を崩す場合がある。

-

脂っこい肉類(豚バラなど)

→ 里芋の粘り気と脂っこい食材は消化に時間がかかり、胃もたれしやすい。

注意点

| 食材 |

理由・注意点 |

| こんにゃく |

両方とも食物繊維が豊富で消化が悪く、胃腸の弱い人はお腹を壊す可能性あり。 |

| さつまいも |

食物繊維+炭水化物が多く、胃腸に負担がかかるため、膨満感やガスが出やすくなることも。 |

| 柿(特に生の渋柿) |

里芋と柿の組み合わせは、体を冷やす作用が強く、下痢を引き起こすことがある。 |

| ビールなどの冷たい飲み物 |

里芋は体を冷やす性質があり、冷たい飲み物と一緒に摂ると冷えが強くなることがある。 |

| 脂っこい肉類(豚バラなど) |

里芋は粘り気があり、脂と合わさると消化に時間がかかるため、胃もたれしやすい人には不向き。 |

里芋とは?

栄養素

さといも 食べ合わせ

食材

アカシアポリフェノールとビタミンを組み合わせて摂取することで期待できる、健康面でのメリットについて解説します。

アカシアの樹皮から抽出される「アカシアポリフェノール」は、非常に高い抗酸化作用を持つ成分として注目されています。 特定のビタミンと併用することで、単体摂取よりも効率よく健康維持をサポートできる可能性があります。

アカシアポリフェノールと糖尿病への効果

- 血糖値コントロール

- 炭水化物の消化酵素(α-アミラーゼ、α-グルコシダーゼ)の働きを抑えることで、 食後の急激な血糖値上昇を抑制する可能性があります。

- インスリン感受性を高め、細胞へのブドウ糖取り込みを促進する作用が示唆されています。

- 抗酸化作用

- 糖尿病で増加しやすい酸化ストレスを軽減し、膵臓のβ細胞を保護する可能性があります。

- 高血糖による組織ダメージの緩和も期待されています。

- 抗炎症作用

- 炎症性サイトカインの産生を抑制し、インスリン抵抗性の改善に寄与する可能性があります。

- 脂質代謝の改善

- 総コレステロールやLDLコレステロールの低下を通じて、 糖尿病合併症リスクの軽減が期待されています。

現在の研究は動物実験や試験管内研究が中心であり、 ヒトでの大規模臨床試験は限定的です。 そのため、効果の程度や最適な摂取量については今後の研究が必要とされています。

糖尿病の管理においては、医師の指導による治療が最優先であり、 アカシアポリフェノールはあくまで補助的な役割として活用することが重要です。

運動療法・食事療法を基本としつつ、アカシアポリフェノール配合サプリを 上手に取り入れる方法がおすすめです。

食事療法の基本

糖尿病の食事管理は治療の重要な柱です。 適切な食習慣により血糖コントロールを改善し、合併症リスクを抑えることができます。

- エネルギー管理

- 適正体重の維持を目標にする

- 年齢・活動量に応じたカロリー設定

- 栄養バランス

- 炭水化物:50〜60%

- タンパク質:15〜20%

- 脂質:20〜25%

- 炭水化物の質

- 低GI食品を優先する

- 玄米、全粒粉、豆類、野菜を活用

- 食物繊維

運動療法の基本

運動は血糖値改善だけでなく、心血管リスクの低減や生活の質向上にも役立ちます。

- 有酸素運動

- ウォーキング、水泳、サイクリングなど

- 週150分以上が目安

- 筋力トレーニング

無理のない運動を習慣化することで、アカシアポリフェノールの効果も より実感しやすくなります。

血糖値やHbA1cが安定してくると、自分の体調変化にも気づきやすくなり、 食事と運動のバランス感覚が身についてきます。

大切なのは、糖尿病(予備群を含む)と本気で向き合い、 無理なく継続できる生活習慣を作ることです。

アカシアポリフェノール配合サプリ: アカポリ糖ケア

ハーバルデトックスティー vs ルイボスティー 比較表

項目ハーバルデトックスティールイボスティー

|

| 主な目的 | デトックス・便秘解消・体内クレンズ | 抗酸化・美肌・リラックス |

| 主成分 | ハーブブレンド(キャンドルブッシュ、ゴボウ、フェンネル、ペパーミントなど) | ルイボス(南アフリカ原産のマメ科植物) |

| デトックス効果 | 便秘改善・老廃物排出 | むくみ解消・体内浄化 |

| 腸への影響 | 強め(刺激がある成分が含まれる場合あり) | 優しい(腸に負担をかけにくい) |

| 味・風味 | ハーブ系のスッキリした味 | ほんのり甘みのある香ばしい味 |

| カフェイン | ノンカフェインが多いが種類による | 完全ノンカフェイン |

| ダイエット効果 | 便秘解消によるスッキリ感 | 新陳代謝UP・脂肪燃焼サポート |

| 妊娠中・授乳中 | 注意が必要(ハーブの種類による) | 安心して飲める |

| 抗酸化作用 | 一部のハーブに抗酸化成分あり | 高い(SOD酵素が豊富) |

どちらを選ぶべき?

ハーバルデトックスティーが向いている人

- 便秘を解消したい

- デトックスを意識している(老廃物をしっかり排出したい)

- スッキリした味のハーブティーが好き

- 短期的に腸をスムーズにしたい

???? ただし、ハーブの種類によっては刺激が強いので、体調や体質に合わせて選ぶのが大切!

ルイボスティーが向いている人

- 毎日飲める健康茶を探している

- むくみを取りたい

- 美肌やアンチエイジングを重視

- 妊娠中・授乳中でも安心して飲みたい

???? ルイボスティーはクセが少なく、継続しやすいのが魅力!

長い間悩んでいたアトピー 症状が、にがり水のおかげで改善しました。にがり水を使用して、子どものアトピー性皮膚炎が軽減されたことに、とても喜んでいます。

にがり水 アトピー の症状が軽減

子どものころから、ずっと悩まされてきたアトピー性皮膚炎。顔はところどころ赤っぽく、ひじやひざの裏側、胸や背中なども赤く、肌の表面はガサガサになるという状態でした。

アトピーはとても目立つのでストレスでした。そのため、病院でステロイド剤と保湿剤をぬる治療や、抗アレルギー剤を飲む治療を受けていたんです。

ステロイド剤というのは、副腎皮質ホルモン剤で、炎症を抑えるためのぬり薬剤です。この治療を続けてきて、症状がかるくなることもありましたが、またすぐにアトピーが出るという繰り返しで、大人になってもステロイド剤が手放せない状態でした。

そんなときに、にがりを使った治療法に出合いました。にがり水の飲用とにがりを加えた料理、にがりローションのケアをスタートして約 3 ヶ月。いまではステロイド剤をほとんど使わなくてもよいほどまでに、症状がよくなってきています。

乾燥肌や敏感肌の代表として、アトピー性皮膚炎があります。塩化マグネシウム入りの入浴剤を使用してい皮膚科クリニックで約 5 割の方が症状の改善がみられたという話もありますので、アトピー性皮膚炎には一定の効果があるようです。

にがり水

威徳 漢方 口コミ 威徳 という漢方薬は主に糖尿病や膵臓炎の炎症緩解に用いられる漢方薬として知られていますが、実際にどのような効果を実感されているのか、口コミを調べてみましょう。

威徳 漢方 口コミ

威徳 は10種類の生薬が糖尿病・すい臓炎の炎症緩解にしっかりアプローチすることができる独自配合の漢方薬です。

一般的な口コミと2名の方の威徳 を服用してみてみての感想などの生の声を紹介しています。

-

効果を実感できたという声:

- 血糖値が安定してきた

- 多尿が改善された

- 食欲が抑えられた

- 体調が良くなった

- 膵臓の痛みがおさまった

-

効果があまり感じられないという声:

- 数週間服用しても効果が実感できない

- 他の薬との併用で副作用が出た

-

飲みづらいという声:

- 生薬特有の味や香りが苦手

- 顆粒が大きく飲み込みにくい

口コミを見る際の注意点:

- 個人差が大きい: 漢方薬の効果は体質や症状によって大きく異なります。全ての人に同じ効果があるわけではありません。

- 効果が出るまで時間がかかる: 漢方薬は効果が現れるまでに時間がかかる場合があります。短期間での結果を期待せず、長期間の使用が必要です。

- 副作用の可能性: 漢方薬は一般的には副作用が少ないとされていますが、まれに副作用が出ることがあります。他の薬との相互作用にも注意が必要です。

口コミを参考にする際は、これらのポイントに留意して、自分の体質や症状に合うかどうかを考慮することが大切です。

生の声

- 糖尿病 を 治す 漢方薬 で血糖値が降下

- 3年前に心筋梗塞を患い、その後、血糖値や中性脂肪値が上昇しました。皮膚炎が悪化し、糖尿病によるかゆみにも苦しんでいましたが、処方薬の副作用がつらく、血糖値も改善しませんでした。

- そこで 威徳 「白虎加人参湯加減方」という漢方薬を1日3回飲み始めました。2ヶ月半後には血糖値が111mg/dl、ヘモグロビンA1Cも7.4%に低下しました。また、皮膚炎も改善し、体調が大幅に良くなりました。

- 糖尿病 を治す 漢方薬 で血糖値が下がって目の手術も成功

- 60歳を過ぎてから血糖値が上昇し、65歳で糖尿病と診断されました。薬を飲んでも血糖値は高いままでしたが、白内障の手術を受けられないと言われたため、知人の勧めで「威徳(白虎加人参湯加減方)」という漢方薬を1日3包飲み始めました。

- 3ヶ月後には血糖値が110mg/dl以下、ヘモグロビンA1Cが5%に低下し、無事に白内障の手術も成功。現在も漢方薬を続けており、血糖値は安定しています。

- 糖尿病 を治す 漢方薬 で血糖値が下がって目の手術も成功

- 60歳を過ぎて血糖値が上昇し、65歳で糖尿病と診断されました。血糖降下剤を飲んでも効果がなく、白内障の手術ができないと言われたため、知人の勧めで「威徳(白虎加人参湯加減方)」を1日3包飲み始めました。

- 3ヶ月後には血糖値が110mg/dl以下、ヘモグロビンA1Cが5%に低下し、無事に白内障の手術も成功しました。現在も漢方薬を続け、血糖値は安定しています。

- 漢方薬は体質に合えば速やかに効果が現れることがあります。

効能・効果

「威徳」は、糖尿病やすい臓の炎症の緩和に効果がある漢方薬です。この薬は、古典処方「白虎加人参湯」(構成生薬:知母、石膏、人参、粳米、甘草)を基にしていますが、粳米(玄米)を除き、さらに山梔子(クチナシ)や一位(常緑の高木)、黒豆などを加えたものです。

糖尿病予備軍としての兆候が見られる働き盛りの世代や、小児にもお勧めできる漢方薬です。

威徳 漢方薬

「威徳」という漢方薬の構成生薬について、紹介します。

- 知母(チモ) - ハマナスの根茎

- 石膏(セッコウ) - 天然の含水硫酸カルシウム

- 山梔子(サンシシ) - クチナシの果実

- 一位(イチイ) - アララギの葉

- 沢瀉(タクシャ) - サジオモダカの塊茎

- 猪苓(チョレイ) - チョレイマイタケの菌核

- 人参(ニンジン) - チョウセンニンジンの根

- 山薬(サンヤク) - ヤマイモの根

- 甘草(カンゾウ) - カンゾウの根

これらの生薬は、それぞれ異なる効果を持ち、総合的に作用して漢方薬としての効果を発揮します。

威徳漢方薬の副作用について

威徳漢方薬は、糖尿病や膵臓炎の症状改善を目的とした漢方薬です。多くの場合、体に良い影響をもたらしますが、体質や健康状態によっては副作用が現れることもあります。

考えられる副作用

- 消化器系: 腹痛、下痢、便秘、吐き気など

- その他: 発疹、かゆみ、倦怠感など

まれに、以下の重篤な症状が起こることがあります。このような場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

- 脱力感や筋肉痛が現れ、徐々に症状が強くなる

- 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感などが繰り返し現れる

副作用が出た場合の対処法

- 服用を中止し、医師または薬剤師に相談する

- 症状が重い場合は、すぐに医療機関を受診する

副作用を予防するために

- 自分の持病や服用中の薬について、医師または薬剤師に詳しく伝える

- 用法・用量を正しく守る

- 体調に変化を感じた場合は、すぐに服用を中止し、医師または薬剤師に相談する

建林松鶴堂 威徳

威徳 は、10種の生薬末を配合した 顆粒タイプの漢方薬 で、 糖尿病 、 すい臓炎の炎症緩解 など 漢方医学 で言う「消渇」という "喉の渇きと多食にも関わらず痩せる"状態に用いられる漢方薬です。

リンク

威徳(いとく)よくあるQ&A

威徳(いとく)を飲むことを検討しているまたは、すでに飲んでいる方々からよくある質問をまとめています。

威徳(いとく)に関する基本情報

- Q:威徳はどのような商品ですか?

- A:糖尿病、すい臓炎の炎症緩解を目的として、10種類の生薬を配合した漢方製剤です。建林松鶴堂様の独自配合で、「白虎化人参湯」から粳米(こうべい)を去り、山薬(サンヤク)・イチイ・沢瀉(タクシャ)・猪苓(チョレイ)・山梔子(サンシシ)・黒豆(クロマメ)を加えたものです。

- Q:1日の用法・用量はどのくらいですか?

- A:1日3包となり、1日1回あたり1包を食間に水またはお湯で服用するのが一般的です。

服用・併用時の注意点

- Q:他の漢方薬とも一緒に飲み合わせてもいいですか?

- A:威徳と成分(生薬)が重複する漢方薬は注意が必要です。

- お薬を併用する場合は、必ずかかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

- 他の漢方薬と併用する場合は、1時間程度間隔を空けて服用すると問題ないとされる情報もありますが、専門家への確認が最も重要です。

- Q:服用する際に注意することはありますか?

- A:

- インスリンとの併用に際しては、低血糖に陥ることもあるため、十分な注意が必要です。

- 服用後、食欲不振や胃部不快感などの副作用があらわれる可能性があります。

- まれに、長期服用により腸間膜静脈硬化症(腹痛、下痢、便秘、腹部膨満などが繰り返しあらわれる症状)という重篤な症状が起こることもあります。

- 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- 長期連用する場合も、専門家にご相談ください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

- 小児の手の届かない所に保管してください。

- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

上記は一般的な情報であり、ご自身の症状や体質に合っているか、他の薬との飲み合わせに問題がないかなどは、必ず購入された薬局や、かかりつけの医師・薬剤師にご確認ください。

威徳 漢方 成分 原材料 に関する詳細な解説

威徳

糖尿病